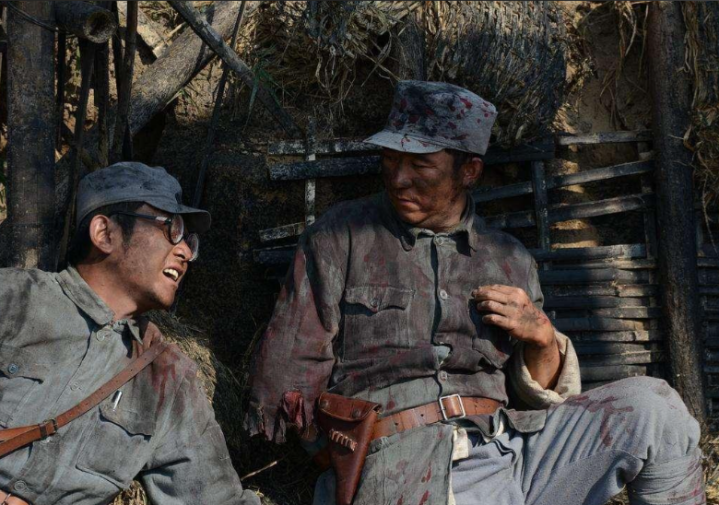

就是这支仅有82人的连队,硬是阻击日军整整10小时,最终全部壮烈殉国!

朱德总司令称其为"我军指战员英雄主义的最高表现"。

他们究竟是如何以血肉之躯,创造如此震撼的战果?

当时,日军第17师团纠集了3000余名官兵,在炮兵还有骑兵的配合下,对淮海抗日根据地展开了拉网式扫荡。

这支日军部队装备精良,早在1938年就组建完成,在中国战场参与过多场战役,犯下累累罪行。

而此时驻守在刘老庄的新四军第3师7旅19团2营4连,全连仅有82名官兵,装备的是汉阳造步枪、少量轻机枪和手榴弹,连一挺重机枪都显得珍贵。

这是一场实力悬殊到几乎无法想象的战斗。

4连的连长白思才16岁就参加了红军,经历过长征、平型关等战役,指导员李云鹏毕业于抗日军政大学。

连队的前身可以追溯到叶挺独立团,参加过北伐战争和红军时期的多次重要战斗,在改编为新四军之前,就已经是久经战阵的部队。

当他们接到掩护淮海区党政机关和群众转移的任务时,已经连续作战多日,部队疲惫不堪。

但接到命令后,全连官兵立即进入战斗状态。

3月18日,4连刚刚在刘老庄西侧宿营,就得到日军正在逼近的情报。

连长白思才立即组织部队转移,当他们来到村外的交通沟时,发现日军已经完成了对村庄的包围。

交通沟是华北平原地区常见的防御工事,宽约两米、深约一人。

白思才和指导员李云鹏迅速做出判断,决定放弃进入村庄防守的计划,转而利用村外的交通沟构筑防御阵地。

村庄内的房屋虽然可以提供一定的掩护,但容易成为日军炮火的固定目标,而开阔地带配合交通沟反而更利于发挥新四军的机动性和火力。

战斗在拂晓时分打响,日军首先以尖兵进行试探性进攻,遭到4连的迎头痛击。

随后日军开始集中步兵在炮火掩护下发起冲锋。

面对装备精良的日军,4连采取梯次防御的战术,将部队分成多个战斗小组,依托交通沟的掩护,对日军进行节节抗击。

日军每次冲锋都要面对不同方向的火力打击,难以形成有效的突破。

战斗进行到上午,日军已经意识到对手并非普通的新四军部队。

上午9时左右,日军开始了第一次大规模步兵冲锋。

这次冲锋的日军数量众多,步兵在机枪和掷弹筒的掩护下向4连阵地逼近。

连长白思才沉着指挥,命令重机枪首先开火,在日军冲锋队伍中打出一条火墙。

当日军接近到30米距离时,轻重机枪和步枪同时开火,第一批冲锋的日军倒下一片。

但日军很快调整队形,继续在炮火掩护下发起进攻。

4连的枪榴弹在这次防御中发挥了重要作用,这种简易武器虽然射程有限,但对日军密集队形具有致命杀伤力。

当日军的第二次冲锋被击退时,交通沟沿线已经堆满了日军的尸体。

战斗持续到中午,日军的进攻越来越猛烈。

川岛联队长意识到遇到了强劲对手,开始动用更多的火炮和兵力。

伪军翻译官拿着白旗前来劝降,立即遭到4连的射击。

日军随即改变战术,集中炮火对交通沟进行覆盖式轰击。

炮弹爆炸掀起的泥土将交通沟部分掩埋,战士们不得不冒着炮火,挖掘被掩埋的战友和武器。

一排排长尉庆忠在带领战士收集日军弹药时中弹牺牲,他的牺牲使得连队弹药补充更加困难。

但4连官兵仍然坚守阵地,用缴获的日军武器继续战斗。

下午的战斗更加惨烈。

日军的冲锋间隔越来越短,4连的弹药消耗也越来越快,轻伤员坚持战斗,重伤员在战壕里为战友压子弹。

当日军第五次冲锋时,4连的兵力已经损失大半,弹药也所剩无几。

白思才下令将剩余的子弹集中给重机枪使用,其他战士准备刺刀和手榴弹。

全连能够战斗的人员已不足20人,大多数人带伤作战。

日军这次冲锋动用了全部火力,炮弹和掷弹筒弹如雨点般落下,交通沟多处被炸塌。

黄昏时分,4连的防御已经到了最后关头。

白思才和指导员李云鹏将文件和地图烧毁,准备与日军展开最后的肉搏战。

当日军再次发起冲锋时,剩余的战士跃出交通沟,与日军展开白刃战。

刺刀捅弯了就用枪托砸,枪托碎了就用铁锹,铁锹断了就赤手空拳与日军搏斗。

有的战士拉响手榴弹与日军同归于尽,有的战士咬住日军的耳朵不放。

这场肉搏战持续到太阳完全落山,4连的阵地终于陷入沉寂。

82名新四军战士全部战死,无一人投降。

当夜幕完全笼罩刘老庄时,三连连长霍继光带着战士们,摸黑进入战场收殓烈士遗体。

月光下,84具遗体整齐排列在交通沟沿线,其中两具遗体格外引人注目,两名战士仍保持着与日军同归于尽的姿势,刺刀深深插在敌人胸膛里,双手紧握武器直至生命最后一刻。

霍继光和战士们小心翼翼地将这些遗体一具具挖出,发现其中一位幸存战士田执信,虽然身负重伤,但仍有微弱气息。

这位战士在生命的最后时刻,仍坚持传递了战斗信息,此后却也没有熬过去,壮烈牺牲。

当地村民连夜赶来帮忙,用门板抬运烈士遗体,在村头空地上堆起一座简易土坟。

淮阴县张集区区长周文科和民兵队长周文忠兄弟,亲自参与收敛工作,他们流着泪为每位烈士整理遗容,用家里的被面和土布包裹遗体,用小碗盛着玉米粒计数,最终确认有82位烈士。

3月29日,19团在郑潭口小学召开追悼大会。

陈毅在得知战斗详情后亲笔撰写文章,称这场战斗"惊天地泣鬼神",《新四军在华中》一书中详细记录了这场战斗,称82名烈士"殉国牺牲之忠勇精神,固可以垂式范而励来兹"。

朱德总司令在延安召开的会议上,更是特别提到刘老庄连的事迹。

延安的《解放日报》也以显著位置报道了这场战斗。

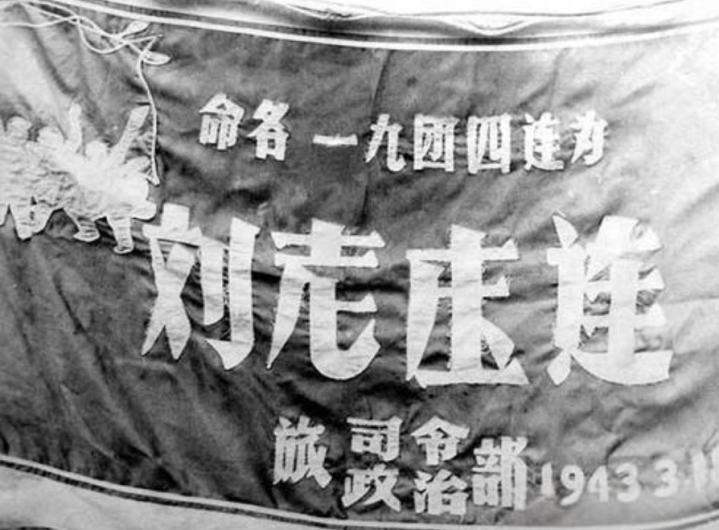

后来,团里正式将4连命名为"刘老庄连",并将3月18日定为连队纪念日。

当地群众自发组织起来,从淮涟地区挑选82名优秀青年补入该连,这些新战士都是主动报名要求继承烈士遗志的。

重建后的刘老庄连继续在淮海战场作战,表现依然英勇。

1946年国民党军队占领淮阴后,竟将82位烈士的陵墓炸毁,这一暴行激起更大民愤。

1947年淮阴各界联合会向东北野战军发电报,报告烈士陵墓被毁情况,正在指挥作战的黄克诚将军立即下令部队"为82烈士报仇"。

在随后的辽沈战役中,由原刘老庄连官兵组成的部队英勇作战,受到东北野战军总部通电嘉奖。

新中国成立后,刘老庄连的番号几经调整,但"生命不息、战斗不止"的连魂始终传承。

1955年地方政府重建烈士陵园,1984年立起纪念碑,2000年建成纪念馆。

2011年《淮安日报》发起"寻找刘老庄连无名烈士"活动,记者行程15000公里,最终确认9位烈士身份并举行命名仪式。

目前仍有65位烈士姓名未能确认,当地政府和民间组织,仍在继续寻找。

每年清明节,淮安地区群众都会自发前往陵园祭扫,82烈士墓前摆满鲜花。

1998年长江抗洪,这支部队官兵在武汉洪湖大堤,连续奋战28个昼夜,平均每人搬运砂石近千袋,麻尚坤等战士多次晕倒后,仍坚持返回大堤。

2008年汶川地震,部队官兵第一时间抵达灾区,在余震不断的情况下营救群众、抢运物资。

2015年纪念抗战胜利70周年阅兵式上,"刘老庄连"英模部队方队作为步兵方队接受检阅,官兵们高擎连旗走过天安门广场。

连队指导员介绍,每年3月18日连队都会组织纪念活动。

新兵入伍第一课就是学习刘老庄战斗历史,连史馆里陈列着当年战士们使用过的步枪、刺刀和缴获的日军装备。

从抗日战争到新时代,这支英雄部队的血脉始终在传承,82名烈士用生命铸就的精神丰碑,永远屹立在中华大地上。